当前,为实现个性化医疗健康管理,研究人员已开发出一系列电化学生物传感器,以实现对靶标生物分子的即时、快速、便捷检测,从而将临床检测从专业实验室扩展到公共场所。目前,美国食品药品监督管理局(FDA)批准的生物传感器主要局限在血糖监测仪和心血管监护仪两大类。虽然已有多种电化学传感器能够准确、灵敏、特异性检测一系列生物体液(例如血清、尿液、汗液、唾液和脑脊液等)中与疾病相关的代谢物分子,但由于难以将器件集成化和小型化,其临床转化仍然受限。

据麦姆斯咨询报道,来自华中科技大学同济医学院附属协和医院的研究人员在《中国生物工程杂志》上发表了题为“新型电化学传感器在生物分子检测中的研究进展”的综述性文章,从电化学生物传感器与数字医疗健康结合的角度出发,详细讨论了便携式、植入式和可穿戴新型电化学传感器在疾病相关代谢物检测方面的研究进展,并对其临床转化和商业应用潜力进行了初步探讨。

便携式电化学传感装置

体外诊断(IVD)是指对人体样本(血液、体液及组织)进行定性或定量检测,进而判断疾病或机体生理功能的诊断方法。目前IVD已经成为疾病预防、诊断治疗必不可少的医学手段,提供了约80%的临床诊断信息。电化学传感器凭借其固有优势,在IVD领域具有巨大的应用潜力,尤其是当代智能手机驱动的无线数据传输,更为传感装置的智能数字化分析拓宽了道路。

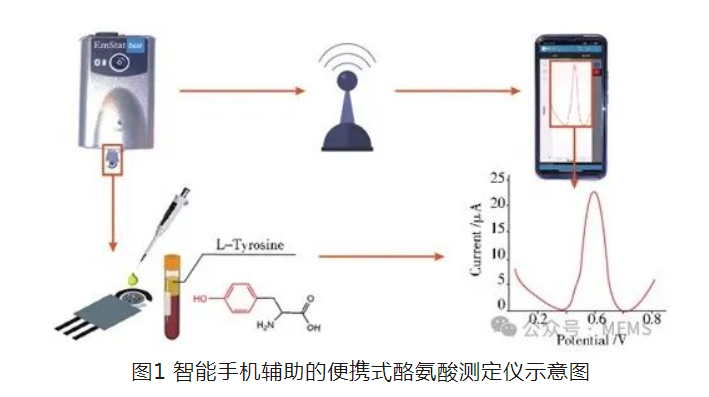

如图1所示,Fiore等设计了一种简易便携的小型酪氨酸测定仪,由一次性丝网印刷电极(SPE)试纸和手持式恒电位仪EmStat3 Blue组成。SPE包括透明的柔性聚氨酯载体、石墨基油墨构成的工作电极和辅助电极以及银基油墨构成的参比电极,其中工作电极表面还修饰了炭黑粉末以提高传感精度,能在生理缓冲液中准确测定30~500 μmol/L范围内的酪氨酸,灵敏度为0.043 μA·L/μmol,检测限低至4.4 μmol/L。

人血清样品经过滤洗脱去除干扰物质色氨酸后即可滴加到SPE表面进行孵育,由EmStat3 Blue测量获得的伏安数据可通过蓝牙传输到智能手机的PStouch应用软件中进行计算分析并输出酪氨酸浓度,操作便捷且用时少于10 min。但该装置不适用于全血样本的直接分析,甚至依赖于吸附柱预处理来去除血清中的电活性干扰物质,因此还有待改进。但是,SPE和智能手机辅助的恒电位仪的有机整合使该方法具备独特的经济、技术和生态优势。

植入式电化学传感装置

便携式电化学装置的使用依赖于频繁、有创的样本采集,而植入式生物传感器具有连续监测能力,能连续测定体内某些随时空变化的重要生理或病理参数,例如葡萄糖、乳酸、钙离子或氧浓度等,尤其适用于脑内生物标志物,例如神经递质多巴胺和5-羟色胺(5-HT)的体内监测,可提供神经元活动的动态信息。